市級:陳二郎的故事

類別:民間文學(xué)

級別:市級

批次:第四批

地址:湖南省,常德市

常德市武陵區(qū)古有臨沅、孱陵、朗州、武陵郡、常德府之稱,總面積289平方公里。是常德市乃至湘西北政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心所在地。對這塊神奇的土地,祖輩們這樣定位:前有金雞報曉,后有陽山靠背,上有老龍鎮(zhèn)潭,下有犀牛鎖口。

發(fā)源于貴州云霧山和重安江的沅江縱貫全城。在以水運為主的年代里,是湘西、云貴、黔川、江浙等地物質(zhì)最重要的集散地,呈現(xiàn)出一派“大艑小艇聚城傍,上溯黔陽下武昌”的繁華景象。上古得道之人善卷在這里教化民眾,開啟民智。屈原、劉禹錫這些文化巨匠在這里著書立說,流傳千古。水運的通達(dá),商賈的往來,文化的傳承,使得這塊土地兼容并蓄、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),人文薈萃。產(chǎn)生出如“常德劉海砍樵傳說”、“楊閣老”、“雞鵝巷”、“馮玉祥”及“陳二郎”等大量的民間故事。其中,陳二郎的故事在常德各區(qū)縣均有流傳,尤以武陵區(qū)流傳為甚。

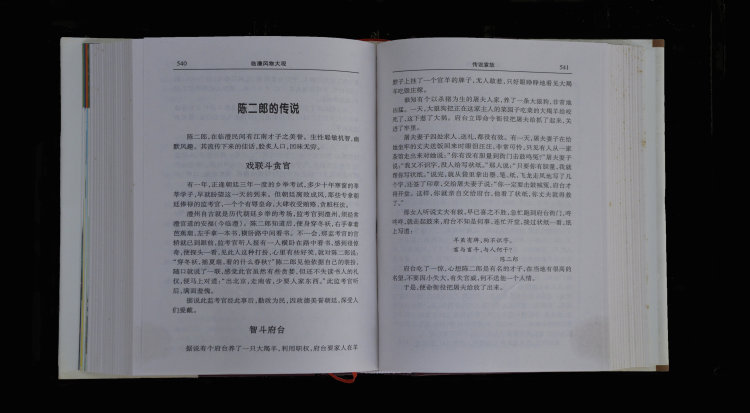

相傳,陳二郎出生于明朝中葉,從小跟著父親來到武陵城。從來沒有進(jìn)過武陵城的陳二郎對父親說:“爹爹,莫看你到城里做生意,我從來沒有去過,但城里的認(rèn)識我的人比認(rèn)識你的人多!”父親不信。陳二郎隨父親進(jìn)城不久,父親就聽身旁的人交頭接耳地傳說:“陳二郎進(jìn)城了!陳二郎進(jìn)城了!”父親心中很是納悶。來到店鋪,陳二郎笑著問父親:“怎么樣、認(rèn)識我的人多不多?”父親奇怪地說:“是啊,他們怎么都認(rèn)識你?”陳二郎笑嘻嘻地從父親背上扯下一張紙條,上面寫著:“陳二郎進(jìn)城了!”

有一天,陳二郎和幾個同學(xué)來到下南門河邊,他們幾個就脫了衣服,一個個撲通撲通跳下了水,正游得高興,岸上有一位學(xué)臺路過,見河邊枯樹上掛著很多衣服,便脫口念出“千年枯樹當(dāng)衣架”,陳二郎在江中聽到后順口應(yīng)道“萬里沅江當(dāng)澡盆。”

鄉(xiāng)試中陳二郎考取了秀才,在常德名氣大得很,凡來常德當(dāng)知府的,首先都要拜會陳二郎。有個知府不信邪,特意調(diào)到常德。船至下南門,卻怎么也靠不了岸,原來是陳二郎派兩個人在水中打樁,出題考知府。他出了個對子:水內(nèi)進(jìn)樁,進(jìn)一截留一截。知府難住了,只好燒香拜佛,正好起了一陣好大的風(fēng),香只燃了一邊。知府一下驚醒了,對道:風(fēng)前然燭,燃半邊熄半邊。

《陳二郎的故事》自誕生以來用本土語言以口耳相傳的方式傳承。人們口中的陳二郎,詼諧機(jī)智、疾惡如仇而又玩世不恭。從他的身上,不僅折射出人們托物寓意的潛意識表現(xiàn),凸顯了群體智慧和創(chuàng)造力,在一定程度上反映了中國封建社會末期沅水流域的社會狀況、生活習(xí)俗以及人們的思想情感。

隨著民眾娛樂方式的不斷改變,原來人們常常光顧,可以大擺龍門陣的茶館已蕩然無存。原來能夠說出陳二郎故事的老人大多相繼去世,從事口頭文學(xué)傳承、研究的人員大幅萎縮,使得陳二郎故事的傳承傳播,處于瀕危的狀況。

2016年,由武陵區(qū)文化館和臨澧縣文化館共同申報“陳二郎的故事”列入第四批“常德市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄”。

用戶登錄

還沒有賬號?

立即注冊